Cups of World

컵은 단순한 용기가 아니라 각 도시의 리듬과 사람들의 온도를 비추는 작은 세계다.

My Mug, My Time

영국 머그

영화 <스파이더맨>의 주인공으로 잘 알려진 영국 배우 톰 홀랜드가 산책길에 뜨거운 머그잔을 손에 든 채 걷는 모습이 SNS에서 화제가 된 적이 있다. ‘길에서도 나만의 머그를 잃지 않는다’는 이미지는 영국의 차 문화를 상징적으로 보여준다. 영국에서는 커피를 종이컵에 테이크아웃해 들고 다니기보다 자신만의 머그잔을 챙겨 다니는 것이 더 자연스럽다. 비와 추위가 잦은 날씨 속에서 머그잔 하나면 ‘따뜻한 차 한 잔을 여유롭게 마실 공간’을 확보할 수 있기 때문. 동시에 일상에 느슨한 리듬을 더하는 ‘차 문화’에 대한 자부심이 묻어난다. 일회용 컵을 사용하는 대신 에코 백이나 가방에 머그잔을 넣어 다니는 풍경은 이제 낯설지 않다. 머그잔은 단순한 음료 용기가 아니라 차분하고 사적인 시간을 지켜내는 영국식 여유의 상징이다.

영화 <스파이더맨>의 주인공으로 잘 알려진 영국 배우 톰 홀랜드가 산책길에 뜨거운 머그잔을 손에 든 채 걷는 모습이 SNS에서 화제가 된 적이 있다. ‘길에서도 나만의 머그를 잃지 않는다’는 이미지는 영국의 차 문화를 상징적으로 보여준다. 영국에서는 커피를 종이컵에 테이크아웃해 들고 다니기보다 자신만의 머그잔을 챙겨 다니는 것이 더 자연스럽다. 비와 추위가 잦은 날씨 속에서 머그잔 하나면 ‘따뜻한 차 한 잔을 여유롭게 마실 공간’을 확보할 수 있기 때문. 동시에 일상에 느슨한 리듬을 더하는 ‘차 문화’에 대한 자부심이 묻어난다. 일회용 컵을 사용하는 대신 에코 백이나 가방에 머그잔을 넣어 다니는 풍경은 이제 낯설지 않다. 머그잔은 단순한 음료 용기가 아니라 차분하고 사적인 시간을 지켜내는 영국식 여유의 상징이다.

Keep It Cold, Keep It You

미국 빅 텀블러

땅이 넓은 미국은 운전자가 도로 위에서 보내는 시간이 길다. 교외에서 도심으로 출퇴근하는 거리가 수십 킬로미터에 달하는 이들에게는 이동 자체가 일과의 일부다. 이동 중간에 음료를 사러 들를 여유가 없기 때문에 많은 양을 담아 오래 마실 수 있는 대형 텀블러가 합리적이다. 게다가 미국 스타벅스 매출의 75%가 아이스 메뉴일 만큼 차가운 음료를 선호하는 문화가 결합돼 텀블러는 일상의 필수품이 되었다. 자동차 제조사들이 점점 더 큰 컵 홀더를 설계하는 것도 이 문화의 연장선이다. 이렇게 실용에서 출발한 오브제는 이제 자기표현의 도구가 되었다. SNS 피드를 채우는 ‘텀꾸(텀블러 꾸미기)’ 트렌드가 그 증거다. 스티커, 체인 스트랩, 맞춤형 캡 등으로 꾸민 텀블러는 단순한 음료 용기를 넘어 취향과 정체성을 대변한다.

Always Warm, Always with You

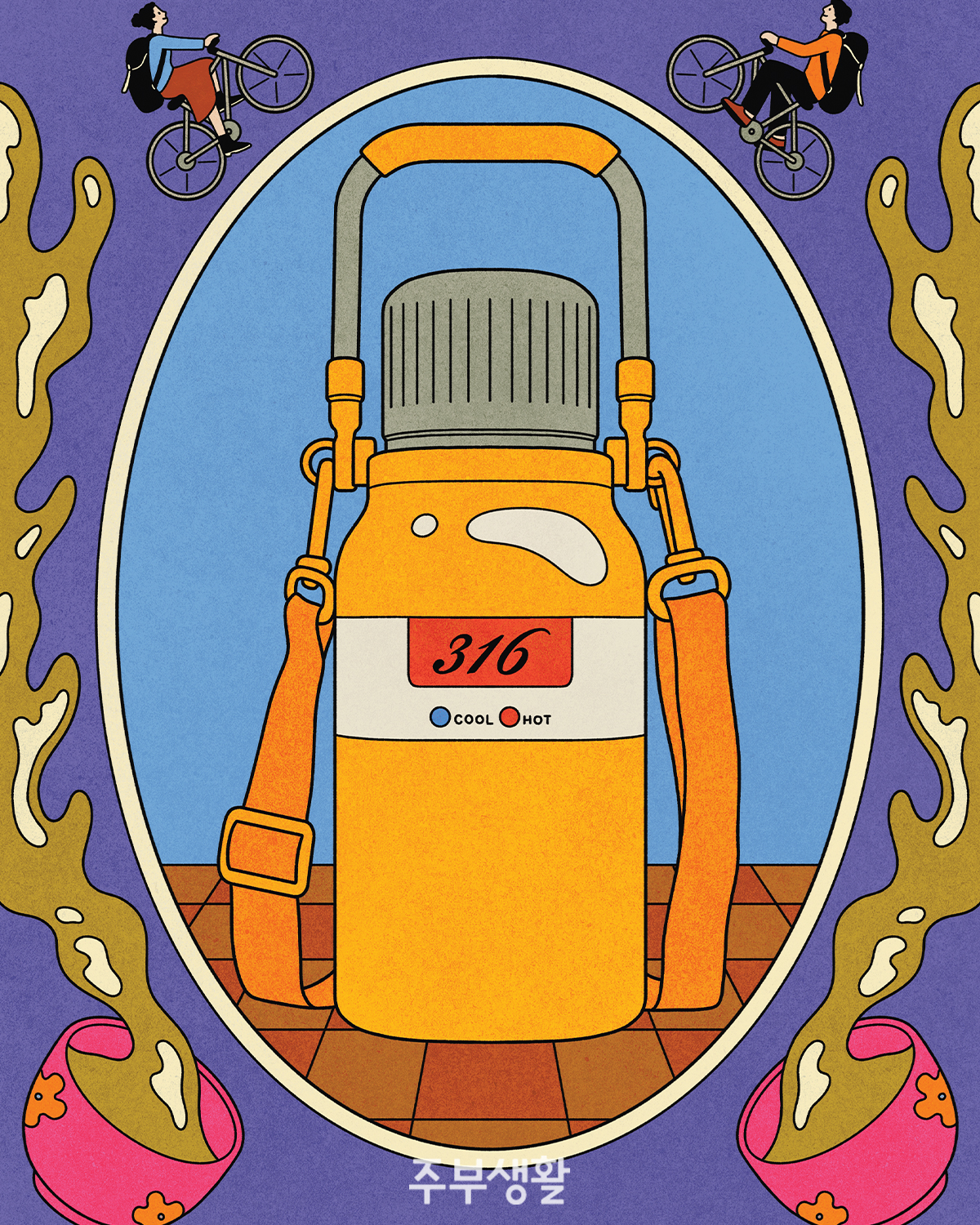

중국 쑤이서우 바오원후

중국에서는 하루를 뜨거운 차나 물로 시작한다. 많은 사람이 아침에 끓인 물을 쑤이서우 바오원후(随手保温壶, 보온병)에 담아 출근하거나 등교한다. 또 따뜻한 보리차, 재스민차, 푸얼차 등을 담아 종일 조금씩 마신다. 그렇기에 직장인이나 학생처럼 외부 활동이 긴 사람일수록 손잡이가 달린 크고 실용적인 보온병이 일상 필수품이다. 왜 이렇게 ‘따뜻한 것’을 고집할까? 그 뿌리에는 건강과 전통 사상이 있다. 전통 중국 의학에서는 차갑거나 찬 음료가 신체의 ‘한기(寒氣)’를 유발하고, 반대로 따뜻한 물이 몸속 습기와 냉기를 몰아낸다고 여긴다. 그래서 중국의 거리, 사무실, 기차 안에서는 늘 김이 오르는 보온병을 볼 수 있다. 중국인에게 보온병은 언제 어디서든 건강을 유지하게 하는 동반자이다.

Morning in a Shot

이탈리아 데미타세

이탈리아 사람들은 50~100mL 용량의 데미타세 잔에 담긴 에스프레소로 하루를 연다. 대개 카페에서 1유로에서 1.5유로 안팎으로 마실 수 있는 이 작은 샷은 단순한 카페인이 아니라 하루의 시작을 알리는 기호다. 더욱이 대부분 손님이 ‘Al Banco’, 즉 카페 바에 서서 빠르게 마시는 것이 일반적이다. 본래 에스프레소 머신 자체가 19세기 말 이탈리아의 발명품이다. 밀라노의 루이지 베체라(Luigi Bezzera)가 처음 특허를 내면서 ‘압력으로 추출한 커피’가 탄생했고, 진한 풍미의 에스프레소는 바쁜 일상 속에서도 만족감을 주는 커피로 자리 잡았다. 그렇기에 이탈리아에서 에스프레소는 단순한 음료가 아니라 도시의 골목과 광장, 아침의 리듬을 부여하는 존재다.

#컵 #머그 #텀블러 #보온병 #데미타세 #음료 #주부생활 #주부생활 매거진

Editor 유승현

Illustrator 노여진